大学入試に一番出る問題は何??

岡本・夙川の個別指導学習塾「神戸本山学園」では、京大生が過去問の分析をしています。 国公立+関関同立(理系)約30大学の入試問題1047問を1問1問確認し、分野とタイプを分類したところ再頻出分野は微分・積分(数III)で、1047問中343問 (微分163問、積分180問)という結果でした。

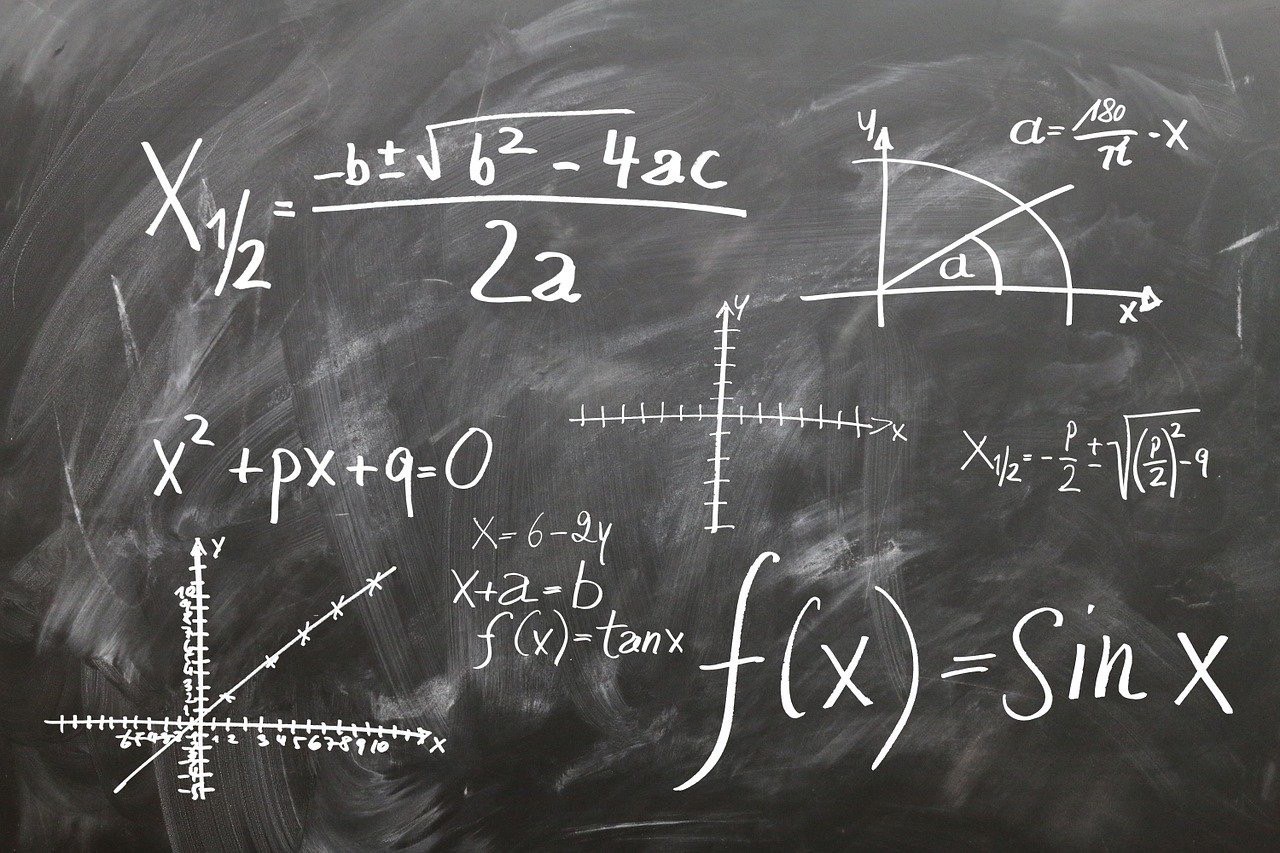

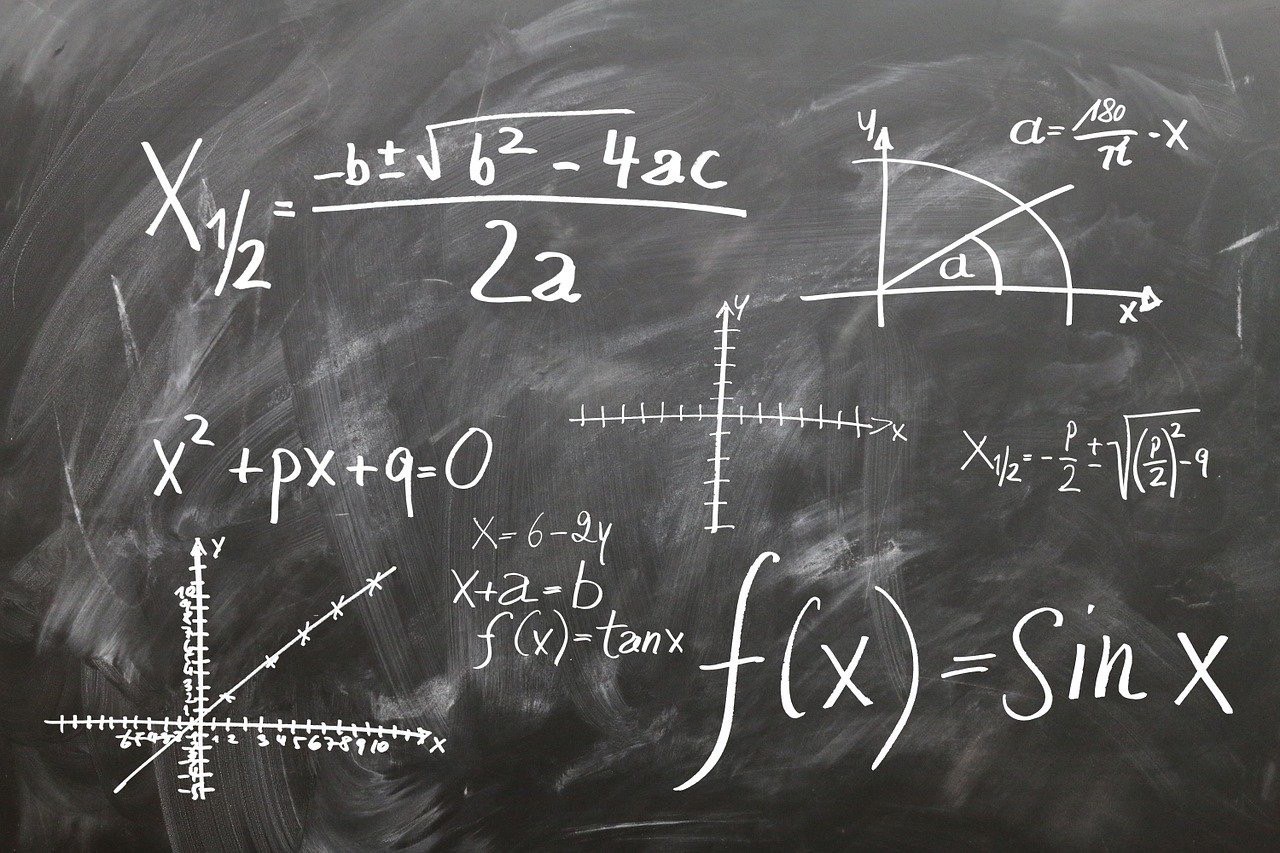

大学入試に一番出ているのは微分積分

神戸本山学園では、京大生が過去問の分析をしています。その一部を紹介したいと思います。

国公立+関関同立(理系)約 30 大学の入試問題 1047 問を

1 問 1 問確認し、分野とタイプを分類したところ

再頻出分野は微分・積分(数 III)で、

1047 問中 343 問 (微分 163 問、積分 180 問)という結果でした。中でも良く出ているのが、

■増減を問う問題(グラフ/最大最小など):65 問

■面積を求める問題:64 問

■基本的な積分の計算問題(小問集合や、(1)での出題でしょう):41 問

■体積を求める問題:37 問

■接線に関する問題:34 問

■方程式の解とグラフを関連付ける問題:28 問

でした。「やはり」という結果ですが、数字にしてみると改めて微積の重要性が分かります。基本的な関数を正確に扱えることが大切

では、出題されている関数はどういったものでしょうか。出てくる曲線も一般的な関数が多く、

特殊な曲線や特別な技術を要するものはごくわずかです。例えば、増減を問う問題の 65 問のうち 58 問が、体積 64 問のうち、56 問が基本的な関数(対数関数や指数関数、三角関数など)で形作られる面積や体積を問うています。

ただ、基本関数とは言え、これらの関数で増減を調べたり、交点や大小関係を求めたりという事は簡単ではありません。

スピーディかつ正確にこの作業が出来るよう、日々練習をしておきましょう!二次試験・個別試験では 6 割前後が合格点になることが多いです。

より確実に合格点を確保するべく、優先順位を決めて勉強することが大切です。

来週以降の記事では、別の分野のお話をしたいと思います。